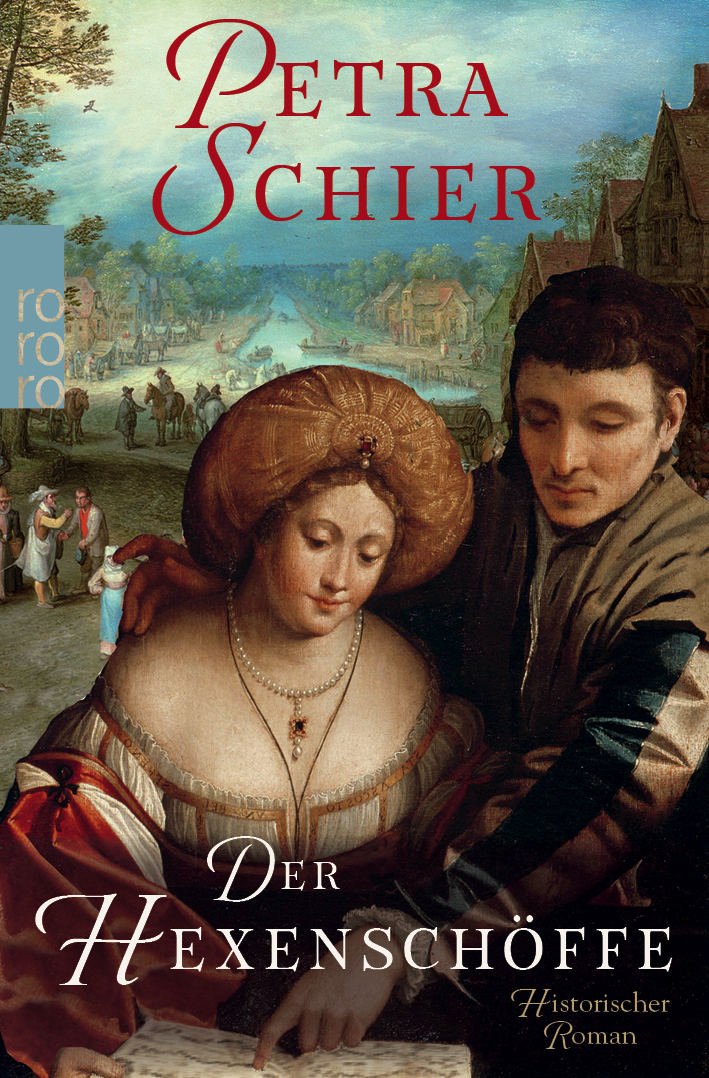

Wenn man einen Roman mit dem Titel Der Hexenschöffe schreibt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Hauptteil der Handlung sich um die Thematik der Hexenprozesse dreht. Das ist natürlich weitgehend richtig gedacht, und selbstverständlich habe ich Quellen um Quellen zu diesem Bereich der Geschichtsschreibung gewälzt. Ich wollte und will aber keine geschichtliche Abhandlung schreiben, kein Lehrbuch über die Vorgehensweise der Hexenkommissare, sondern einen Roman.

In Romanen agieren Menschen, sie leben, leiden, lieben, lachen, arbeiten, tanzen … Mit anderen Worten: Ein Roman lebt davon, dass die Menschen, von denen er handelt, vor dem inneren Auge der Leser lebendig werden, spürbar. Man kann sich nicht mit jemandem identifizieren, ihm mühelos und mit Interesse über mehrere hundert Seiten folgen, wenn er nicht greifbar wird, sondern blass und eindimensional bleibt.

Das bedeutet für mich als Autorin, dass ich neben den Fakten, Prozessakten und sonstigen Quellen über die Zeit der Hexenverfolgung auch eine Menge anderer Dinge recherchieren musste. Wie hat man in den Jahren 1631/36 gelebt und gearbeitet? Welche Kleidung hat man zu welchem Anlass getragen? Wie sahen die Wohnhäuser aus? Wie die Arbeitsstätten der Menschen? Wie das Gefängnis? Wo hat man sich zu einem geselligen Beisammensein getroffen, was wurde gegessen und getrunken? Wie wurden Ehen angebahnt, wie sah es mit der Sexualität aus – ehelich und außerehelich? Wie haben die Menschen gefühlt, welche Vorstellung hatten sie von der Welt, was glaubten sie, und wovor hatten sie Angst?

Kindheit, Jugend, Familienleben, das Alter, der Tod, alles Themen, in die ich mich einarbeiten musste und noch immer muss, um ein einigermaßen glaubhaftes Abbild jener Epoche zu erschaffen, in das meine Leser sich dann hineinversetzen können sollen.

Eines gleich vorweg: Ich war nicht dabei, habe nur Quellenmaterial und Sekundärliteratur zur Verfügung, um mich über die Lebensumstände im frühen Barock zu informieren. Ganz sicher wird es da draußen Experten geben (selbst ernannte und tatsächliche), die mich an der einen oder anderen Stelle eines Besseren belehren wollen und werden. Dennoch hoffe ich, dass ich mit meiner Version des Abbilds jener Zeit nicht vollkommen daneben liege.

In der Aufzählung oben fehlt ein wichtiger Aspekt, der aber gleichsam alle genannten Bereiche (und noch mehr) ganz besonders beeinflusst: das Brauchtum.

Brauchtum und Traditionen gehören zu jeder Kultur, sind einerseits fest verankert, andererseits jedoch einem stetigen Wandel unterlegen. Ein ganz bestimmter Brauch, oder vielmehr ein ganzer Brauchtumsbereich, hat sich in Rheinland und Voreifel/Eifel seit vielen Jahrhunderten gehalten: das Mailehen und alles, was damit zusammenhängt.

Erste Zeugnisse dieses Brauchs reichen bis ins frühe 16. Jahrhundert zurück, und ich gehe davon aus, dass es ihn auch vorher schon in der einen oder anderen Ausformung gegeben hat.

Um was handelt es sich nun aber beim Mailehen?

Dieser Brauch hängt sehr eng mit der frühneuzeitlichen Praxis der Eheanbahnung vor allem auf dem Land, sprich in Dörfern und kleineren Städten, zusammen, ist allerdings auch in großen Städten wie Köln nachweisbar. Es gibt von Ort zu Ort, von Region zu Region, verschiedene Ausformungen und damit auch Bezeichnungen für die einzelnen Bestandteile dieses Brauchs. Ich beschränke mich auf diejenigen, die in Rheinbach und Umgebung meiner Recherche nach vorhanden waren und zum Teil heute noch sind.

Nach Ostern, aber in der Regel noch deutlich vor dem ersten Mai, wurden in den Dörfern und Städten die unverheirateten jungen Frauen ab 16 Jahren in einer offiziellen Mailehenversteigerung unter den Junggesellen des Ortes versteigert. Hatte ein Junggeselle bereits eine „feste Freundin”, wie wir heute sagen würden, so konnte er sie entweder vorab schon beim Vorsitzenden (Schultheiß) der Junggesellen freikaufen, damit sie nicht anderweitig versteigert werden konnte, oder aber er bot von vorneherein so viel, dass kein anderer sich mehr am Steigern beteiligen wollte. Das Mädchen, für das der höchste Betrag geboten wurde, krönte man zur Maikönigin.

Die Versteigerung fand immer an einem bestimmten Ort oder in einer angestammten Wirtschaft statt und gestaltete sich nicht nur ausgesprochen gesellig, sondern auch feucht-fröhlich. Gefeiert wurde oft bis spät in die Nacht hinein.

Wie ging es aber nun nach der Versteigerung weiter?

Ein Junggeselle hatte die Pflicht, das Mädchen, welches er als Mailehen ersteigert hatte, von nun an mindestens bis Ende Mai, oft auch bis Pfingsten (und in machen Orten sogar ein ganzes Jahr lang), regelmäßig zu besuchen, es zum Tanz auszuführen usw. Am Sonntag nach der Versteigerung (die meist samstags stattfand), hatte er bei den Eltern des Mädchens einen Antrittsbesuch zu machen, und meist standen auch an allen weiteren Sonntagen solche Besuche an. Sinn und Zweck der Übung war natürlich, die jungen Leute miteinander zu verkuppeln. Nicht selten wurde aus dem Mailehen kurz darauf die Braut.

Es war Regel und Pflicht, dass während der gesamten Zeit des Mailehens der junge Mann ausschließlich mit seinem Lehen und keinem anderen Mädchen sonst ausgehen oder sogar sprechen durfte. Umgekehrt galt das übrigens ebenso. Ausnahmen waren nur die eigenen Schwestern oder andere Verwandte.

Junggesellenvereine, wie wir sie heute kennen, gab es im 17. Jahrhundert noch nicht, wohl aber vereinigten sich die Junggesellen eines Ortes wie Rheinbach durchaus vereinsmäßig. Man mannte diese Zusammenschlüsse unter anderem auch Reih oder Reihjungen (tanzfähige Junggesellen). Angeführt wurden sie vom Schultheißen, ohne den im Reih überhaupt nichts lief, außerdem gab es auch noch andere Posten, wie den Justiziar, der für die Aburteilung von Vergehen gegen die Regeln und Staturen des Reihs zuständig war. Auch einen Flurschützen gab es. Dessen Aufgabe war es, diejenigen auf Schritt und tritt zu verfolgen, die sich eines solchen Vergehens verdächtig gemacht hatten. Ertappte der Flurschütz sie schließlich, konnte er Anzeige erstatten. Und dann gab es auch noch den Knuwelshalfen (oder Knubbelshalfen), der wiederum eng mit dem Maibrauchtum zu tun hatte.

Was geschah nämlich eigentlich mit den Mädchen und jungen Frauen, die nicht von einem Junggesellen ersteigert worden waren? Sie kamen in den Knuwel (oder Knubbel, in machen Orten auch Rummel, Rommel oder Rötz genannt), um den sich wiederum der Knuwelshalfe zu kümmern hatte. Entweder versteigerte er die Mädchen seinerseits noch einmal, was aber vermutlich nicht in allen Fällen glückte, oder aber er durfte sich ein Mädchen aus dem Knuwel als sein Lehen heraussuchen. Es gab aber auch die Möglichkeit, dass der Knuwelshalfe abwechselnd mit allen im Knuwel verbliebenen Mädchen ausging. Hier sind die Vorgehensweisen von Ort zu Ort sehr verschieden gewesen.

Die Mädchen, die im Knuwel landeten, waren darüber allgemein nicht sehr glücklich, galten sie doch entweder als alte Jungfern, hässlich, oder sie hatten einen schlechten Ruf. Um sich an ihren glücklicheren „Schwestern“ zu rächen, versuchten sie oftmals, die jungen Männer, die ja ihrem Mailehen verpflichtet waren, durch Gespräche oder sogar mehr in Schwierigkeiten mit dem Reih zu bringen, der bei solchen Vergehen empfindliche Ordnungsstrafen verhängte.

Der Reih war nämlich nicht nur für die Durchführung der Mailehenversteigerung zuständig, sondern auch für das Aufstellen des Maibaums in der Mainacht (Walpurgisnacht) vom 30. April auf den 1. Mai. Eine große Fichte oder Birke wurde geschlagen und auf dem Dorf- oder Marktplatz aufgestellt, natürlich mit bunten Bändern, Blüten und dergleichen geschmückt. Auch kam im Laufe der Zeit der Brauch auf, dass jeder Junggeselle seinem Mailehen eine hübsch geschmückte Birke vor die Haustür bzw. direkt ans Haus oder gar aufs Dach stellte. Begonnen hat dieser Brauch wohl einst mit einem einfachen Birkenzweig, der dann aber rasch immer größer wurde, bis schließlich mehrere Meter hohe Bäume die Giebel bzw. Fassaden der Häuser zierten und dies auch heute noch vielerorts im Mai tun. Die Maibäume blieben in der Regel den gesamten Mai über stehen. Ausnahme war nur, wenn ein Mädchen anstatt einer Birke zum Beispiel einen Kirschbaum erhielt. Dies galt als große Schande, weil es bedeutete, dass sie ihr Wohlwollen allzu freizügig verschenkte und in einem schlechten Ruf stand. Der Kirschbaum wies darauf hin, dass viele Vögel an den Früchten picken durften … Manchmal wurde übel beleumdeten Mädchen auch Mist oder Sägespäne vor die Haustür gekippt. Von derartigen „Geschenken“ entledigte man sich natürlich immer möglichst schnell und unauffällig.

Darüber hinaus fungierte der Reih aber auch als eine Art Sittenpolizei. Wie oben bereits erwähnt, gab es zum Beispiel den Flurschützen und den Justiziar, die bei Vergehen gegen die Regeln des guten Anstands in Aktion traten. Kamen solche Verstöße zur Anklage, drohte den Verursachern des öffentlichen Ärgernisses zum Beispiel ein kaltes Bad im Mühlbach oder Dorfteich, ggf. an einer Pflugleine, damit er nicht ertrank. Auch gab es das Tierjagen, bei dem die Junggesellen einen Karren durch den Ort schoben und lauthals nach dem Tier riefen, es möge sich zeigen und man wolle es einfangen usw. Das Tierjagen wurde zum Beispiel ausgeführt, wenn dem Reih Beschwerden über einen allzu öffentlich ausgetragenen Ehestreit zugetragen wurden oder sogar auch bei Gewalt unter Ehepartnern. Während einem Mann schon mal das oben erwähnte kalte Bad drohte, wenn er zum Beispiel zu später Stunde noch bei einem Stelldichein mit seinem Mädchen angetroffen wurde, hatte die betreffende junge Frau mit einem Höllenkonzert zu rechnen, mit Geschrei und Geheul, das jeden im nahen und weiten Umkreis auf die Missetäterin aufmerksam machte.

Hermann Löher, dessen Geschichte ich in Der Hexenschöffe erzähle, war übrigens nach eigener Aussage in seiner Hochnötigen Unterthanigen Wemütigen Klage der Frommen Unschültigen selbst als junger Mann einmal der Schultheiß des Rheinbacher Reihs.

Obgleich der Reih als Sittenpolizei durchaus respektiert und zuweilen sogar gefürchtet war, bedeutet das nicht, dass im 17. Jahrhundert die jungen Leute alle vollkommen keusch und sittsam gelebt haben. Vielmehr war es so, dass es noch einen weiteren Brauch gab, der auch mit dem Mailehen in Verbindung steht: das Schlutgehen.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um das rheinische Pendant zum bayrischen Fensterln.Von der Obrigkeit wurde es nicht allzu gerne gesehen, immer wieder gab es Verordnungen und Aufrufe, diesen Brauch zu unterlassen, doch offenbar hielt sich niemand daran. An Sonn- und Feiertagen, hauptsächlich nach Einbruch der Dunkelheit, kletterten die jungen Männer auf Leitern zu den Fenstern der Schlafkammern ihrer Mailehen hinauf, um dort einzusteigen und in der Regel ein trautes Schäferstündchen mit ihnen zu verbringen. Der Ausdruck Schlutgehen stammt von dem aus Stroh gefertigten Helm (Schlut), den die Junggesellen beim Erklimmen der Leitern wohl getragen haben, um sich vor möglichen Schlägen aufgebrachter Väter oder Brüder zu schützen.

Natürlich bemühte man sich, solche Stelldicheins möglichst geheim zu halten, und sicherlich taten auch die Mädchen das Ihre dazu, nicht entdeckt zu werden, weil sonst eben das oben erwähnte Höllenkonzert, Tierjagen oder Ähnliches drohen konnte. Man kann wohl auch davon ausgehen, dass die jungen Frauen solchen heimlichen Treffen und allem, was dabei geschah, nur dann zustimmten, wenn sie sicher sein konnten, dass der betreffende junge Mann sie im Falle einer Schwangerschaft ehelichen würde. Daraus und aus der Tatsache, dass sich das Schlutgehen über Jahrhunderte als fester Brauch gehalten hat, lässt sich schließen, dass Sex vor der Ehe, vor allem in Verbindung mit dem Mailehen, gesellschaftlich durchaus akzeptiert wurde, wenn auch nicht offiziell. Vermutlich erfolgte das Ersteigern eines Mailehens in den allermeisten Fällen auch nur zwischen Familien, die einer späteren Vermählung der beiden betreffenden jungen Leute nichts entgegenzusetzen hatten.

Da große Teile meines Romans genau in der Jahreszeit spielen, die für den Brauch des Mailehens maßgeblich ist, wird auch eine Menge Brauchtumskolorit in die Handlung eingewebt werden. Zum Beispiel ist Bartholomäus, der älteste Sohn Hermann Löhers, zur Zeit der Handlung Schultheiß des Reihs und hat seine Liebste, Anna Kemmerling, als sein Mailehen ersteigert. Dass Anna ihrer gleichnamigen Tante wegen, die als Hexe verbrannt worden ist, zur „versengten Art gehört“, birgt Stoff für eine spannende Nebenhandlung und bietet mir außerdem die Möglichkeit, die Ereignisse in Rheinbach von ganz unterschiedlichen Gesichtspunkten aus zu beleuchten.

Diese Artikel könnten dich ebenfalls interessieren:

Der Hexenschöffe – 1. Textschnipsel

Der Hexenschöffe – Fernab von Hebammen und Kräuterfrauen

Der Hexenschöffe – Wie alles begann

Oder besuche Petras Schreibstube und lese das komplette Making-of!

*************************************

Petra Schiers großer Schicksalsroman: Eine wahre Geschichte aus dunkler Zeit

Ganz Deutschland ist vom Hexenwahn ergriffen. Hermann Löher, Kaufmann und jüngster Schöffe am Rheinbacher Gericht, hat Angst um Frau und Kinder. Er glaubt nicht an Hexerei und die Schuld derer, die bereits den Flammen zum Opfer fielen. Eine gefährliche Einstellung in diesen Zeiten. Als die Verhaftungswelle auch auf Freunde übergreift, schweigt Löher nicht länger. Und schon bald beginnt für ihn und seine Frau ein Kampf gegen Mächte, die weit schlimmer sind als das, was man den Hexen vorwirft …

Buchvorschautext, Quelle: www.rowohlt.de

Der Hexenschöffe

Der Hexenschöffe

Historischer Roman

Petra Schier

Rowohlt-Taschenbuch, ca. 450 Seiten

ISBN 978-3-499-26800-7

9.99 Euro

Erscheint im Oktober 2014

- Über mich

- Neueste Beiträge

Petra Schier, Jahrgang 1978, lebt mit Mann und Hund in einer kleinen Gemeinde in der Eifel. Sie studierte Geschichte und Literatur und arbeitet seit 2003 als freie Autorin. Ihre historischen Romane erscheinen im Rowohlt Taschenbuch Verlag, ihre Weihnachtsromane bei Rütten & Loening sowie MIRA Taschenbuch.

Unter dem Pseudonym Mila Roth veröffentlicht die Autorin verlagsunabhängig verschiedene erfolgreiche Buchserien.

Petra Schier ist Mitglied in folgenden Autorenvereinigungen: DELIA, Syndikat, Autorenforum Montségur

![Marinus_van_Reymerswale_-_Der_GEldwechsler_und_seine_Frau_-_WGA19323 Marinus van Reymerswaele [Public domain]](https://www.petra-schier.de/wp-content/uploads/2019/05/1024px-Marinus_van_Reymerswale_-_The_Banker_and_His_Wife_-_WGA19323-Marinus-van-Reymerswaele-Public-domain-150x150.jpg)

Guten Morgen Petra,

wieder einmal bin ich in Deinem Artikel vertieft. Nun verstehe ich endlich was es mit dem “Mailehen” auf sich hat :)

Finde es sehr interessant und faszinierend, wenn auch erschreckend, wie intensiv Du recherchieren musst. Als Leser macht man sich oft gar keine Gedanken wie groß die Recherche zu dem Buch war.

LG Ela

Liebe Ela,

es freut mich, dass dich meine historischen Ausführungen so fesseln konnten. :-) Es stimmt schon, man recherchiert für ein Buch, gerade für einen historischen Roman, manchmal die die seltsamsten Dinge. Selbstverständlich kommt der “Otto Normalleser” gar nicht darauf, welcher Teufel schon mal im Detail stecken kann. *lach* Aber im Grunde sollt ihr am Ende ja nur das Ergebnis genießen.

Liebe Grüße

Petra

Hallo Petra,

das mit dem Mailehen wäre nun meine Frage gewesen. Also doch, wie ich vermutet (oder befürchtet?) hatte, eine Art Jungfrauenversteigerung. Das mit dem “Bäumchenstellen” in der Nacht auf den ersten Mai, gab es noch zu meiner Jugendzeit – war aber nicht so ganz ernst zu nehmen. Ebenso wie die Kalkspur, die die Häuser eines (angeblichen) Pärchens verbanden.

LG,

Heidi, die Cappuccino-Mama

Liebe Heidi,

den Brauch des Bäumchenstellens gibt es im Rheinland und der Eifel nach wie vor, und ich finde ihn sehr schön. In manchen Orten werden die Mädchen auch noch versteigert.

Im 17. Jahrhundert war diese Sache allerdings vermutlich wesentlich ernsthafter, weil sich aus solchen Mailehen-Pärchen gerne auch spätere Ehepaare bildeten. Das ist heute nicht mehr so häufig der Fall.

LG

Petra